新春走基层

江西宜黄:河东村的“脱贫明星”

时雨 章英全

江西宜黄县凤冈镇河东村位于凤冈镇东北部,辖区面积4.93平方公里,其中耕地面积1.2平方公里,山地面积3.71平方公里。全村共619户2136人,以务工、经商为主。贫困人口14户30人,2020年实现整村脱贫,村集体经济收入达100万元。

春节假期,走进宜黄县凤冈镇河东村,一幢幢整洁有序的民房、一排排漂亮的路灯、一条条宽阔干净的村道让人倍感舒适,村容村貌得到了较大改善。村民们的钱袋子慢慢鼓起来了。生活质量越来越好,精神面貌也发生了可喜的变化,勤劳致富、邻里互助、遵纪守法、崇尚文明的良好风尚正在逐步形成。村民邹冬仔和华友贵依靠双手勤劳致富,成为全村的“脱贫明星”,他们的脱贫事迹也在村里广为传播。

“勤勤恳恳,日子才会越过越有奔头”

今年46岁的邹冬仔是宜黄县凤冈镇河东村九组建档立卡贫困户,育有一儿一女。近几年,邹冬仔夫妻俩在外务工勤勤恳恳,通过一系列扶贫政策的帮扶,日子越过越有奔头,年收入从2791元提高到14383元,成为村里“脱贫之星”。回顾往昔,邹冬仔总说:“党和国家的政策好,像阳光一样温暖着我们贫困群众,我们才过上了今天的好生活。”

邹冬仔2013年被纳入建档立卡贫困户。那年,他上有74岁生活无法自理的老父亲和患有高血压的母亲需要赡养,下有读初一的女儿和刚上小学的儿子需要抚养,全家的经济来源主要依靠邹冬仔在工地上做零工,一年挣的微薄收入难以维持家里的生计。

“国家的教育补助政策太好啦!2016年开始,两个孩子读书就没有增加家里的经济负担,节省了2万多元教育开支。”邹冬仔开心地说道,纳入建档立卡贫困户后,帮扶干部落实了低保和残疾人补贴政策,村里也签约了家庭医生,按时上户为家人询诊,使老人家的健康有了一定的保障。两个孩子也享受了“两免一补”教育扶贫政策,女儿2019年秋季考取江西师范高等专科学院后,还享受了“雨露计划”,获得3000元每年的教育补助。不仅如此,母亲近三年先后3次住院,医疗费总共花去1.28万元,个人只负担了1400元左右。2016年,邹冬仔一家还享受了危房改造政策,两个孩子都有了崭新的卧室。

一系列帮扶举措的落实,激发了邹冬仔干事创业的热情,增加了脱贫致富的信心和决心。2016年家庭收入近4万元,顺利脱贫。

邹冬仔说,有好政策,有干部们的帮助,自己更应该加油干,不给扶贫拖后腿。现在,妻子做清洁工每月能挣1800元左右,自己能挣4000元左右,加上500元的交通补贴,年收入能突破7万元。

“现在日子越来越有希望!我俩夫妻明年继续努力,争取挣个6万8万。”憧憬着未来美好的日子,邹冬仔眼里满是希望。

“勤劳才能致富”

家庭劳动力少、产业单一、收入低……和邹冬仔一样,村民华有贵也有着类似的经历。

今年73岁的华友贵家住凤冈镇河东村八组,患有慢性病,不能干重活。妻子郑招金今年62岁,是个残疾人,平时在家做点手工活。2013年底纳入建档立卡贫困户。他凭借着一股钻劲、韧劲,积极发展种养殖产业,在2015年顺利脱贫。

“我家老头子就是不服输。感谢党的好政策,想尽办法帮助我们老百姓,干什么都有补助。”郑招金说,自己做手工每月挣个200元左右,只能补贴家用。在家里更多的还是帮衬丈夫发展产业致富。

脱贫后的华有贵干劲更足。据驻村帮扶干部杨柳青介绍,自2016年起,华友贵连续三年在家发展养猪产业,年增收1.3万元左右。2019年突发猪瘟,病死了一批小猪,只获得15000元的纯收入。2020年先后养殖了300多只鸡鸭,获得产业奖补3750元,大部分在驻村小分队的帮助下出售完,自留了30多只母鸡生蛋,年纯收入1.5万元。“党的好政策和干部的帮扶,让我不再贫穷,让我们老百姓过上了好日子,感谢党!”华友贵动情地说道。

去年以来,河东村扎实推动扶贫政策落地落实,围绕“两不愁三保障”和安全饮水,以产业和就业为主要抓手,促进贫困户增产增收,全村有劳动力、半劳动力的贫困人口16人实现了产业就业全覆盖,人均年收入达1.5万元。先后争取到180多万元项目资金,大力推进新农村建设,对九组、十组2.2公里路面进行了硬化,1200米沿河村路还新建了防护栏,保障400多名村民的出行安全。并新建搬迁了村委会,结束了十多年租用民房的窘境,全面实现“五通六有”(通水、通电、通路、通广播电视、通宽带或通讯,有村“两委”班子发挥作用、有支撑稳定增收的产业、有村集体经济收入、有村级党组织阵地、有综合服务平台、有卫生室),村民的获得感、幸福感日益增强。

近年来,宜黄县始终坚持精准扶贫、精准脱贫基本方略,把高质量脱贫放在首位,结合乡村振兴战略的实施,举全县之力科学应对各种困难挑战,广泛动员社会各界力量精准施策,去年,全县3386户9714人建档立卡贫困人口全部实现脱贫。

新春走基层

鸡司令吴检明的创业路:坚持就能成功

记者 秦海峰

“吁吁吁……”

响亮的哨子声响起,正在山上觅食的土鸡连飞带跳,来到吴检明的身边,争相啄食撒在地上的稻谷。正在给鸡喂食的吴检明是江西省萍乡市安源区青山镇光辉村人,他的养殖场就在村子附近的山脚下。

今年45岁的吴检明绰号“老检”,小时候患病导致脊柱变形,落下终身残疾。老检虽然矮矮瘦瘦,但很要强,也很能吃苦,先后做过厨师、流水线工人、搬运工,还到广东的养鸡场打过工。

老检的父亲很早过世,与母亲相依为命。老检在外面打工收入微薄,母亲又常年患各种疾病,收入大部分都用来支付母亲的医药费,家庭生活一直很困难。

2014年扶贫工作组进驻光辉村后,吴检明一家通过精准识别,被列入了建档立卡贫困户。母亲办上了慢性病卡,落实了医疗保障,医药费可以报销百分之九十以上,吴检明这才有了点积蓄。

2018年是老检命运的转折点。这一年,为了方便照顾生病母亲,老检辞去广东养鸡场的工作回到萍乡。

在广东养鸡场打工的时候,老检掌握了养鸡的技术,回家之后也想养鸡,但是却找不到合适的地方。光辉村第一书记王赣萍和村委会一起帮忙协调了一间200平方米的废弃厂房供他使用。

于是,从这200平米的废弃厂房起步,老检开始了自己的创业之路。刚开始,小规模养殖土鸡,脑子灵、肯吃苦的老检当年就赚了两万元。

尝到甜头的老检干劲十足,“我养的鸡,虽然卖相不好,但是肉质鲜美,有嚼劲。”说起自家养的鸡,吴检明很有自信。

2019年底,老检准备扩大养殖规模,用积蓄在本村的荒坡上新建了一个养鸡场,但2020年年初突如其来的疫情,让他不得不放慢了发展的步伐。“去年上半年影响比较大,鸡和鸡蛋都卖不出去。”老检说道。

看着老检愁眉苦脸,当地政府主动为他找销路,在当地村干部的帮助下,萍乡市一家企业的食堂主动收购了老检的土鸡蛋。虽然收入没有过去高,但也解了燃眉之急。

“如果当时鸡蛋卖不出去,就会血本无归,这1000只鸡每天吃食成本都要一两百。”吴检明说。

随着疫情防控形势好转,老检将自己这几年攒下10万元投入到新建养鸡场中。在村第一书记王赣萍的带领下,从办证到规划设计,一路享受扶贫绿色通道。2020年6月份,老检的养鸡场落成,养殖数量也增加到了5000多只。

养殖数量多了,销路的问题来了。“以前都是小打小闹,靠政府找销路,现在我要靠网络找销路。”吴检明说。

2020年6月底,一场扶贫农产品直播活动在老检的养鸡场进行,直播过程中,吴检明向网友讲述自己的脱贫故事,介绍散养的土鸡,还在线传授土鸡的烹饪方法,吸引了数百人点赞参与。

2020年11月份,老检参加了市里的直播培训,结识了一些养殖同行,还参观了网红基地,开阔了眼界,受到了启发。不久前,老检还入驻了抖音平台,通过记录土鸡生长过程,吸引粉丝。

“希望把土鸡买到全省各地,找到自己的爱情。”展望未来,吴检明满怀希望地说。

新春走基层

江西全南:舞龙闹新春

舞龙队正在舞黄龙闹新春。(尹其奇 摄)

舞龙队正在舞黄龙闹新春。(尹其奇 摄)

人民网全南2月15日电 2021年2月12日,农历正月初一,赣州市全南县龙源坝镇雅溪古村开展丰富多彩的年俗文化活动,人们在欢乐喜庆的氛围中,感受文化的内涵和传统的魅力。(邱烨 尹其奇)

新春走基层

江西南丰:傩舞迎新春

傩师们正在跳傩,为游客祈福。(袁荣生 摄)

傩师们正在跳傩,为游客祈福。(袁荣生 摄)

人民网南昌2月15日电 2月13日,江西省南丰县琴城镇水北和合傩班的傩师们在观必上景区跳傩,为前来景区旅游的游客祈福。

南丰傩舞俗称“跳傩”,是沿袭古代驱鬼逐疫的仪式“驱傩”,历经漫长岁月,不断改革、创新,逐渐演变而成的民俗舞蹈,被誉为“中国古代舞蹈活化石”。南丰跳傩内容丰富,形式多样,地方风味浓郁,文化底蕴深厚,深受民众的喜爱。(时雨 袁荣生)

新春走基层

江西临川:书香也是一种年味

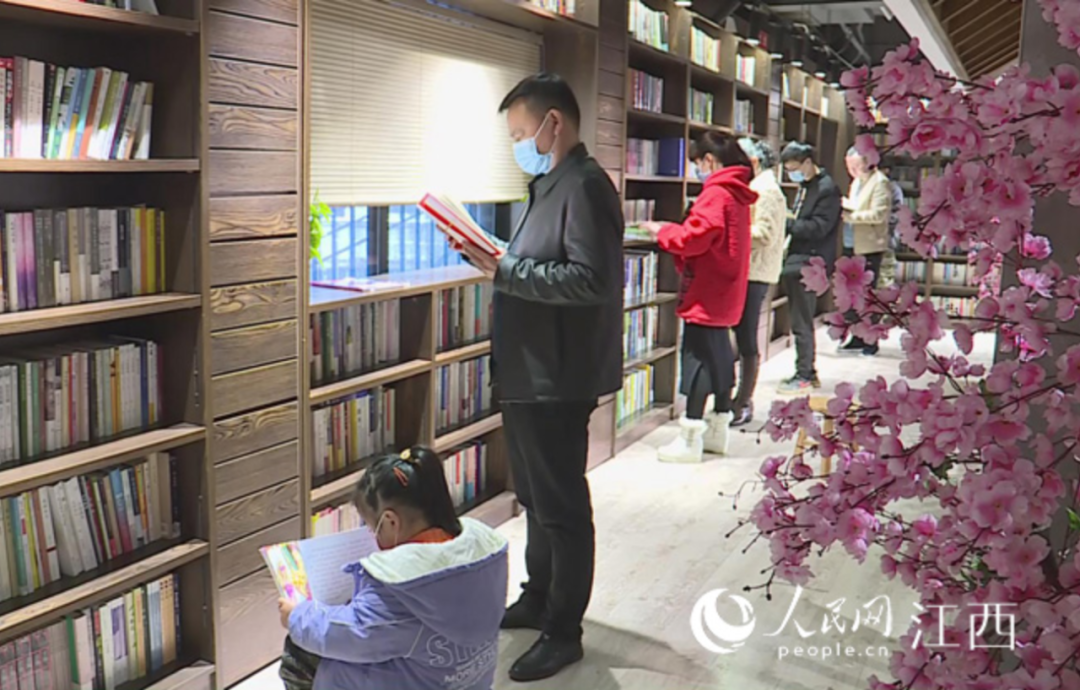

春节假期,市民读书忙“充电”。(侯建 摄)

人民网临川2月15日电 2月14日(正月初三)一大早,在抚州市临川上顿渡城区新华书店内,一些孩子、家长和在校学生早早来到书店借阅区,或三三两两精心挑选喜爱的书籍,或寻得一处安静角落,细细品读趣味横生的图书,整个书店洋溢着满满的书香气息。

就读于临川二中的王格文和临川十中邹桥荣,都是今年即将参加高考的高三学生,他们选择来到书店,丰富自己的课余生活。(罗娜、侯建)

请输入验证码