图书馆延时服务,“加”的是服务时长与人文温度,“减”的是资源闲置与民生焦虑。

作者 | 刘紫娟 李睿

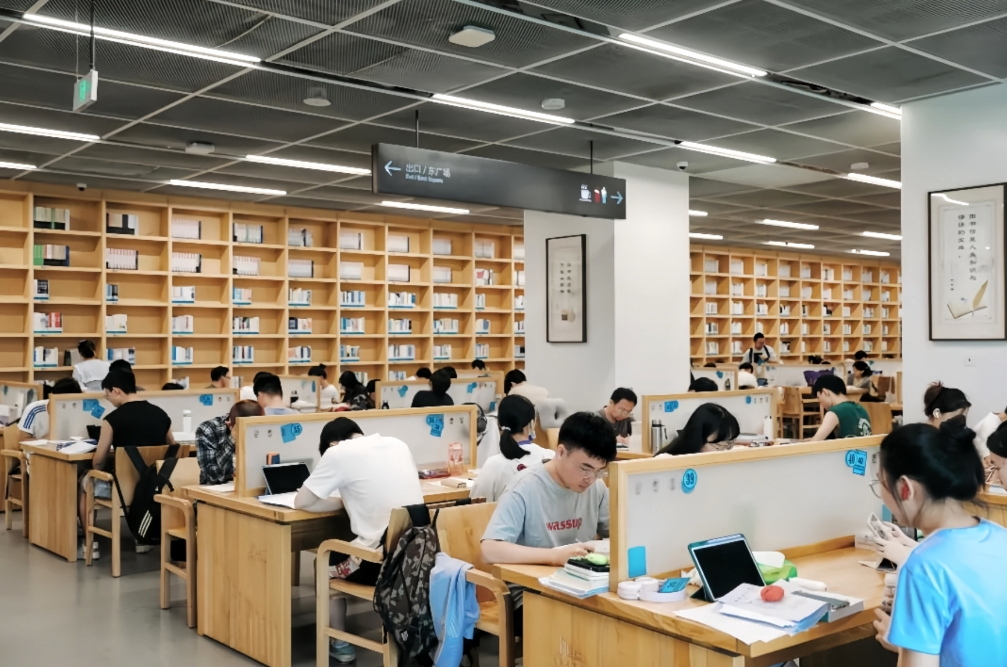

题图 | 年轻人在图书馆自习室掀起学习热潮

“新馆开在家门口,书又多又全,自然光线好,周末多了个新去处。”“摩天轮下的孺子书房24小时营业,自习区能给平板充电,我下班后常去那儿学习。”“图书馆经常请大咖到‘非遗’馆里办活动,之前我带孩子现场体验木雕创作,孩子收获满满,我也跟着增长了不少见识。”

这些场景,是江西省探索实践现代化公共文化服务新模式的日常写照。以解决群众“阅读难”问题为突破口,江西创新打造“15分钟阅读圈”,走出一条全民覆盖、精准供给、特色鲜明的公共文化服务新路径。

图书馆门口排起长队,读者们等待第一时间入馆。

城市阅读的“难”与“解”

春日的城市在鸟鸣中苏醒,伴随着柔和的朝阳,街角的早餐铺飘出豆浆和包子的香气,人群渐渐流动起来。

离江西省图书馆开放还有20分钟,门口已经排起了两条长龙。排队的大多是背着书包、提着水杯的年轻面孔,都在等待第一时间入馆。

“在家容易分心,总想刷短视频,这儿大家都低头做题,氛围就像‘无形的监督’,效率更高。”应届毕业生廖云飞说。随着考研、考公、考证等热度的持续攀升,像他这样的备考族成了图书馆的常客——免费的公共空间、丰富的馆藏资源、稳定的空调与Wi-Fi供应,加上周围人伏案学习的沉浸式氛围,让图书馆成了性价比最高的自习场所。

节假日人流量更甚,江西省图书馆工作人员介绍,暑假期间每天开馆1小时,就有近3800人入馆,“坐馆”学习已成为新常态。

随着城市化进程不断加快,人们对图书馆有了更多期待:年轻人眼中的“学习充电站”、老人心中的“文化养老站”、亲子家庭的“阅读乐园”。然而,在图书馆功能迭代的同时,供需矛盾更加凸显:自习室一座难求,“抢座”成常态;传统“朝九晚五”的开放时间,让在职备考者“望门兴叹”;数字资源更新滞后,“掌上书”阅读体验不佳……

中国青年报社社会调查中心的相关调查显示,超半数受访者期待拥有具有多功能、多维度的公共空间。面对群众日益增长的文化需求与有限的服务承载力,省委信访局积极协调省文旅厅,推动全省所有县(市、区)图书馆服务升级。

作为城市的文化缩影、精神投影,图书馆早已不再是单一的藏书楼。而今,如何破解供需失衡的难题,打造更具包容性、互动性的公共文化空间,这不仅是公共文化服务提质升级的必然要求,更考验着治理智慧与人文温度。

读者在图书馆体验VR智慧阅读。

公共文化服务的“加”与“减”

晚上十点,上高县图书馆的24小时无人值守自修室依旧亮如白昼。玻璃门在“嘀”的一声后弹开,室内不见管理员,却整洁干净、素雅宜人。柔和灯光均匀铺洒在原木色书桌上,高清摄像头默默运转,不同年龄段的学生、各行各业的人们分散坐在桌前,翻书声、敲击键盘声、笔尖“沙沙”声交织在一起。

“这里刷脸就能进,不用担心闭馆时间,”这座由报刊阅读区升级改造而成的24小时自修室给读者曾梓轩带来了极大的便利,“智能化管理让这里更安静,大家都踏实地做着自己的事,氛围跟大学图书馆一样好。”

广丰区图书馆的数字化改造同样让人耳目一新。在“飞流直下”的电子书瀑布屏前,读者扫码操作就能将心仪图书带走;在新增的VR观影台上,孩子们正戴着设备“遨游”太阳系,惊叹声此起彼伏;电子书法桌轻点即变,读者能够入座体验弹琴、对弈、书法、绘画等一系列雅趣。

“我们不是简单翻新装修,而是重新思考服务方式。”广丰区图书馆馆长吴慧芳说,通过重新规划空间动线,图书馆将利用率不足30%的区域改造成复合学习空间,新增160个座位,自习容量提升62%。与此同时,广丰将区内6座城市书房开放时间调整为“早9晚9”,并发挥分馆的分流作用。

这些温暖人心的改变,源于江西针对公共文化服务痛点的精准破题。省委信访局、省文旅厅联合多部门推动解决图书馆规范化建设问题,在上高县、广丰区等地率先试点延时服务。一盏盏不灭的灯火,正让公共文化服务成为“永不打烊”的民生供给。

当公共文化服务从粗放走向精准,那些曾被困在时间夹缝里的需求找到了落点。哪些场馆延长开放、具体延到几点、闲置资源如何盘活,答案都在读者的一言一语中逐渐清晰。

延长图书馆服务时长,“加”的是服务时长与人文温度,为备考的学生、加班的白领、热爱阅读的市民,提供了一个安全、舒适、不被打扰的静谧之所;“减”的是资源闲置与民生焦虑,“错峰开放”“动态延时”盘活了闲置设施,减少市民因闭馆被迫转战付费自习室的额外负担。

“一加一减”的平衡,正是公共服务从“够不够”向“好不好”转型的生动注脚。

南昌市作协会员李凡在沙龙现场与读者互动。

书香满城的“进”与“拓”

当公共文化服务不止于提供场所、开放空间,开始主动突破物理边界,与文化需求深度耦合时,文化创新发展便有了更多可能。

江西省图书馆利用馆藏数据库“特殊儿童多媒体互动康复训练学习库”,为“星星的孩子”打开认知世界的大门;孺子书房市民文化分馆举办李凡诗集《如果这个世界会有创伤》读者交流暨诗歌疗愈探讨沙龙,引发诗歌爱好者对爱、成长、创伤与治愈的思考;鄱阳县古县渡镇汪家村农家书屋内,村民们捧着书交流种植心得……这些生动的文化场景,勾勒出一幅全民阅读、文化惠民的美好画卷。

赣州的李刚是一名热心书友,经常泡图书馆、参与阅读推广。随着活动足迹遍及各地,他发现乡村地区的阅读基础比较薄弱,缺少专业人士的阅读指导。“推广阅读的人,或许比书籍本身更重要。”李刚说。就这样,他成了一名全职阅读推广人,如今也是全国“乡村阅读榜样”、江西省“最美读书人”。

从读者到引路人,十余年来,李刚跑了上百个乡镇,组织了上千场公益阅读活动,让上万本书“翻山越岭”,陪伴山村孩子的成长之路。在他眼中,一本书就是一颗种子,终将在某个时刻破土而出,长成参天大树。

全省积极动员社会乡贤、“银发教师”“童心妈妈”等群体,引导他们成为“阅读推广人”。不仅如此,各地整合文联、社科、党校、民间文学团队等资源,在城市书房、文化驿站、农家书屋,开展非遗活动、公益讲堂、读书沙龙,设立数字展区、文创产品专区、互动体验区,同时鼓励读者线上留言、线下建议,让他们参与并见证阅读空间的成长。

若每个人都能在公共文化空间中找到阅读的价值,文化就不再是高高在上的阳春白雪,而是触手可及的精神滋养;文化服务也不再是一成不变的刻板程式,而是因人而异的温暖对话。

放眼赣鄱大地,一个个“藏于市、隐于巷、融于景”的特色阅读空间,让市民触摸到世界的温度,让乡村振兴找到知识的支点,让城市夜归人遇见灵魂的共鸣,这便是书香满城的真正意义。

(李睿:省委信访局接访工作处)

请输入验证码