“青松常在,革命必胜!”

86年前,华屋村17位红军战士在新栽种的小青松苗前,齐声高呼!

这17棵青松,镌刻了17位红军战士的豪迈气概,也蕴藏着17位红军战士的悲壮故事。

上个世纪30年代初,蒋介石纠集大量兵力对中央苏区实行大规模的军事围剿,由于反围剿带来的兵力不足,中央苏区大力开展扩红运动,组织苏区的青壮年男子参军参战。

华屋村,是江西省瑞金市远近闻名的红军村。1932年,当时仅有43户人家的华屋村积极响应,将村里仅有的17位青壮年送入了红军队伍,1934年,中央红军战略转移之前,这17位红军战士陆续回乡与亲人道别。

离开家乡之前,面对家人的担忧,乡亲们的不舍,17个人商议之后,决定每人在村里的蛤蟆岭上种一棵松树,约定:革命成功后要一起省亲故里;如果有人去了,活着的人要替阵亡的兄弟照顾好爹娘和这些树。

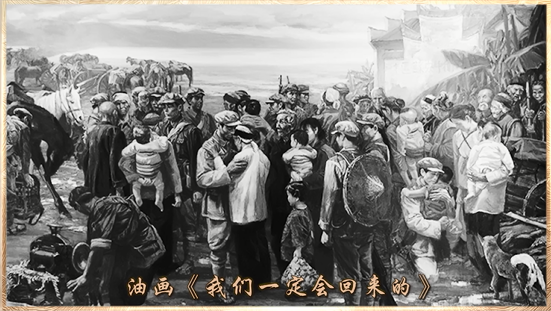

出发的那个夜晚下起了大雨,坑洼不平的道路上挤满送行的乡亲

15岁的华崇宜是17个人中年龄最小的一个,这是他第一次出远门,离别之际,稚嫩的他看着不舍的父母,什么也没说,而是直愣愣跪下,重重地磕了三个响头。华崇宜的爹娘看着越来越远的背影,想着生死无常的战场,满含泪水的崇宜娘大声地喊道:“崇宜,崇宜,爹娘等你回来,我们等着你……”

人群中有一个挺着大肚子的女人,她的男人叫华钦材,也在离家的队伍中,女人满脸是泪,难过的望着丈夫,还有一个月,孩子就要出生了,可是“狠心”的丈夫头也不回的走了。

17棵松烈士后人讲述17位红军离别时情景

时任中华苏维埃共和国临时中央政府国家保卫局文书的华质彬,在送行人的眼中更是“心狠”。他九岁的儿子得知父亲要走,淋着雨从家里跑了出来,被母亲拉住后使劲挣脱开,他追赶着那个身着斗笠、冒雨前行的背影,一边跑,一边哭喊,“爸爸别走,爸爸等等我,别走,爸爸....”

听到儿子的每一声哭喊,华质彬都心如刀搅,但他不能停,他也不敢停,他怕一停下来,心就会软,那还如何去革命?早已泪流满面的他不仅没有停下,反而加快了离开的脚步。

一股向死而生的勇气,满腔为国为民的情怀,17人头也不回,毅然决然的踏上了征程。

青松依然在,未见儿郎归。

长征途中,17位华屋籍战士全部壮烈牺牲,他们,或牺牲在了湘江、或躺卧在了雪山、或长眠在了草地……

由于这些烈士音讯无踪,尸骨难寻,没有盼回亲人的华屋人就把这一棵棵青松当作烈士的英灵、当成亲人的化身。每逢清明节,乡亲们都来到这里,拔草、挂纸、点红烛……用最淳朴的方式祭奠自己的亲人。

华钦材烈士的儿子华从祁

华钦材烈士的遗腹子华从祁,如今也是位八旬的老人,他没见过自己的父亲,他能够理解父亲所付出的一切吗?86年后华屋村又变成了什么样子?明晚9:20江西卫视《跨越时空的回信》,让我们一同重温更多关于华屋村17棵松的感人故事!一同了解如今的华屋村,华屋村村民生活情况!

请输入验证码