89年前,有这样一群人

他们,从容赴死

她们,忍辱负重

在《长征第一渡》中

隐藏着许多感人至深的故事

今天,就让我们一同来探寻

这些原型故事

感受信仰的力量与坚守的意义

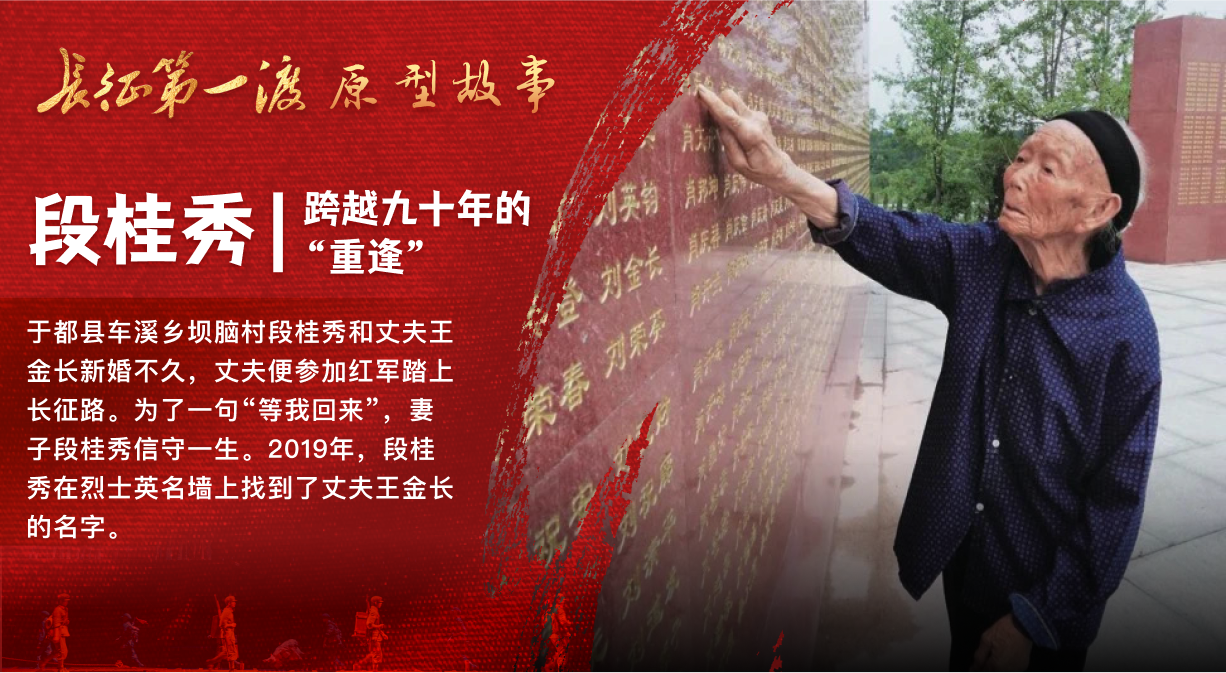

跨越90年的“重逢”

江西省于都县车溪乡坝脑村有一位名叫段桂秀的百岁烈士遗孀,苦苦守望90年。她和丈夫的血色革命爱情故事被搬上中国首部大型红色文旅史诗《长征第一渡》,感动了无数人。

1932年,段桂秀刚刚新婚三天,丈夫王金长便做出了参军的决定。离别时,段桂秀眼含泪水送上了自己编织的草鞋,而王金长只留下一件旧衣服和一句“等我回来!”的承诺。从此,段桂秀一个人穿梭在田野乡间,用瘦弱的肩膀撑起了一个家,人人都劝她改嫁,但段桂秀始终相信,丈夫会回来的。然而,1953年段桂秀迎来了一张沉甸甸的烈士证明,她的金长哥哥牺牲了。2019年,在于都县革命烈士陵园烈士墙前,段桂秀找到了令她牵挂的名字,那一刻,她突然间失声痛哭,仿佛明白了,她的金长哥哥再也不会回来。

一双催人泪下的绣球草鞋

在江西省于都县中央红军长征出发纪念馆里,有一双与众不同的草鞋,它不仅做工精致,鞋尖上还各绑着一颗彩色红心绣球,“记录”着一段可歌可泣的血色爱情故事。

1934年10月,红军队伍出发在即,谢志坚的恋人春秀连夜用黄麻编织了一双草鞋。离别时,收到草鞋的谢志坚说:“别哭,红军会回来的,我也会回来的!”但当1951年谢志坚回到于都时,却得知在红军长征后,春秀因参加革命活动,早已不幸被敌人杀害。

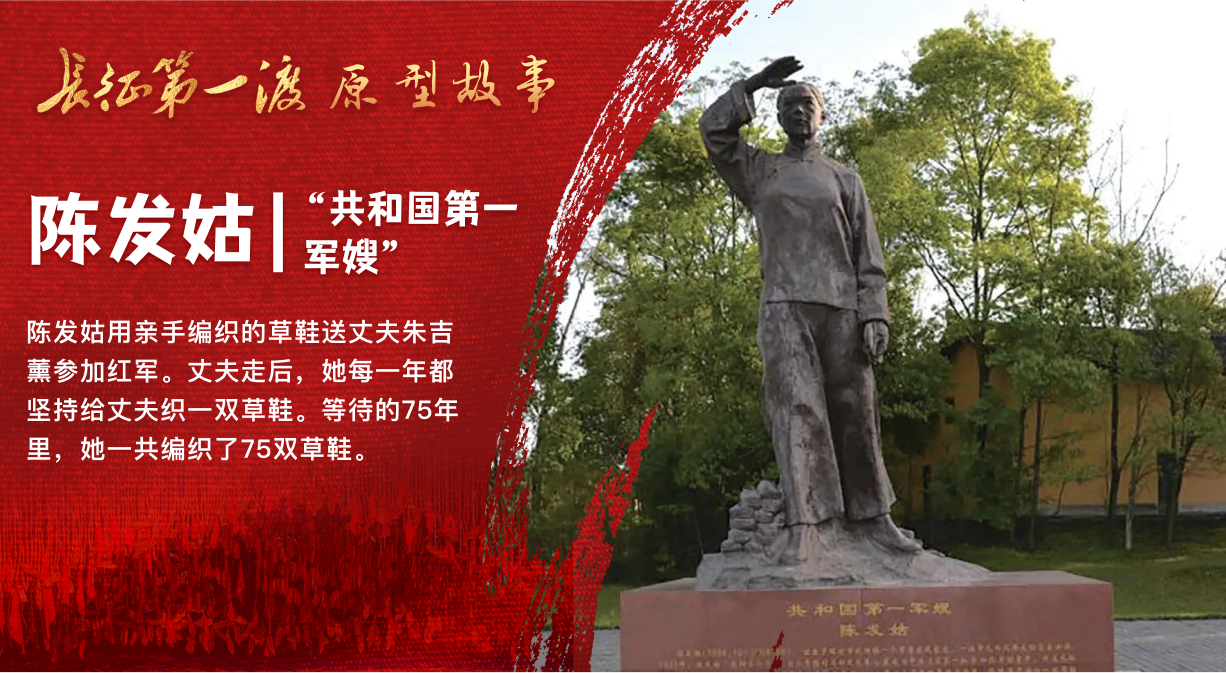

“共和国第一军嫂”——陈发姑

江西瑞金是闻名的红色故都,共和国摇篮,在瑞金武阳上山坝村,传颂着一段跨越两个世纪的等郎故事。

故事的主人翁名叫陈发姑,2岁的她被抱到朱家,与朱家独子朱吉熏共同长大。1913年初,两人正式结为夫妻,生活虽苦却非常恩爱。随着中央苏区革命的深入,朱吉薰萌发了参军的念头,但一家人并不赞成,只有陈发姑坚定地支持着丈夫,就这样,朱吉薰成为全区第一批参加红军的青年。1934年10月,红军长征出发时,发姑强忍泪水送别丈夫,“我一定会等你回来”。之后,每年陈发姑都会编织一双草鞋,等待丈夫归家。2008年,这位“共和国第一军嫂”安然长逝,享年115岁,留下了75双草鞋,饱含着对丈夫的浓浓思念。

永恒的“望夫石”

池煜华的终生守候

在江西兴国的教富村,总有一位老人佝偻着身躯,遥望着远方,一遍又一遍地喃喃自语:“才莲,你还好吗?你可知道,我在家里等着你呀。”

老人名叫迟煜华,1919年前后,年仅9岁的她“嫁”到李家,成了李才莲的“童养媳”。1929年,两人正式结为夫妻,然而婚后第三天,丈夫便离家参加革命。直到1933年,夫妻二人才短暂团聚,分别时,李才莲给池煜华留下一面镜子和一个约定:“如果有人说我死了,你可千万不要相信。记住,在家等我回来。”1983年,迟煜华收到丈夫“迟来”的烈士证,但她依旧每天用着那面老镜子,精心地梳妆打扮,等待着丈夫的归来,仿佛化作了一尊红土地上永恒的“望夫石”,直至生命的最后一天。

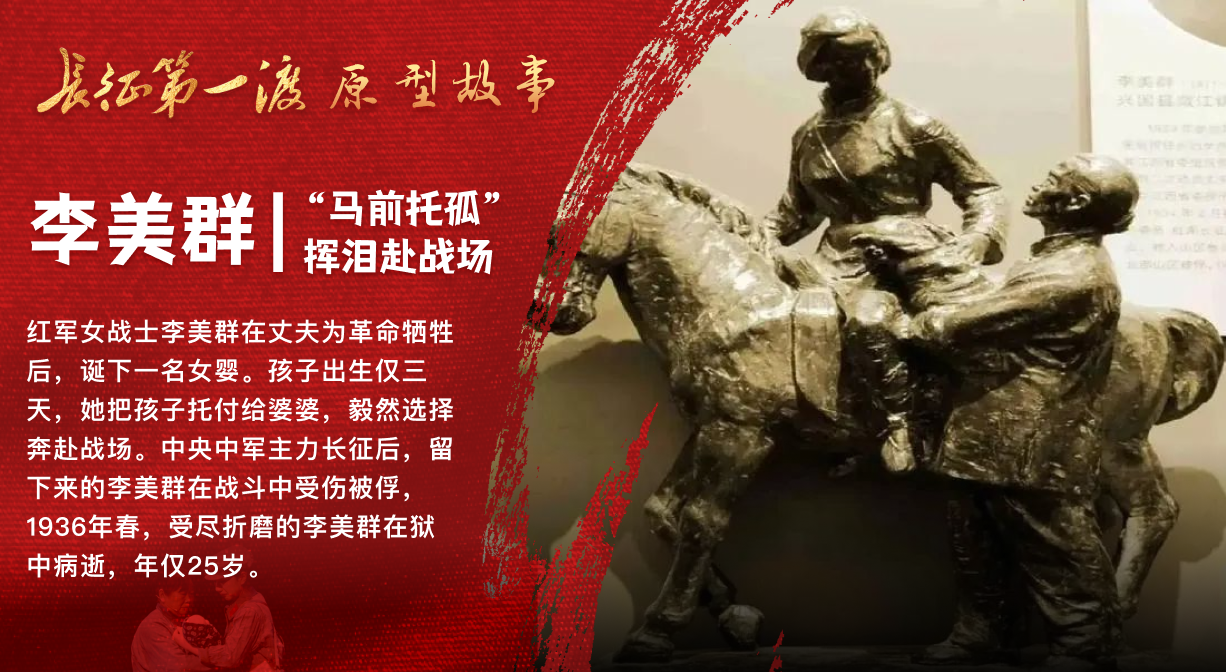

“马前托孤”挥泪赴战场

在江西省兴国县革命烈士纪念馆里,有一尊名叫“马前托孤”的雕像,它描绘的是血与火的岁月里,发生在赣南苏区一个动人心魄的故事。

故事的主人公叫李美群,1934年10月,她利用参战间隙,回到家里看望还在襁褓中的女儿,可她前脚刚到家就接到了即刻返回的命令。她扑通一声跪在婆婆面前:“妈,美群不孝,孩子就托付给您了!”她翻身上马的那一刻,纵有万般不舍,可还是狠心疾驰而去。不幸的是,之后李美群不幸被俘,1936年春天,在狱中病逝,时年25岁。而她马前托孤的女儿,由革命群众收养,自始至终不知道自己的生母是谁,直到1979年,兴国县革命烈士纪念馆为调查李美群烈士事迹才找到她。1982年,她和丈夫来到纪念馆,当她第一次看到母亲的照片和马前托孤的雕像时,不禁双膝跪地、泣不成声。

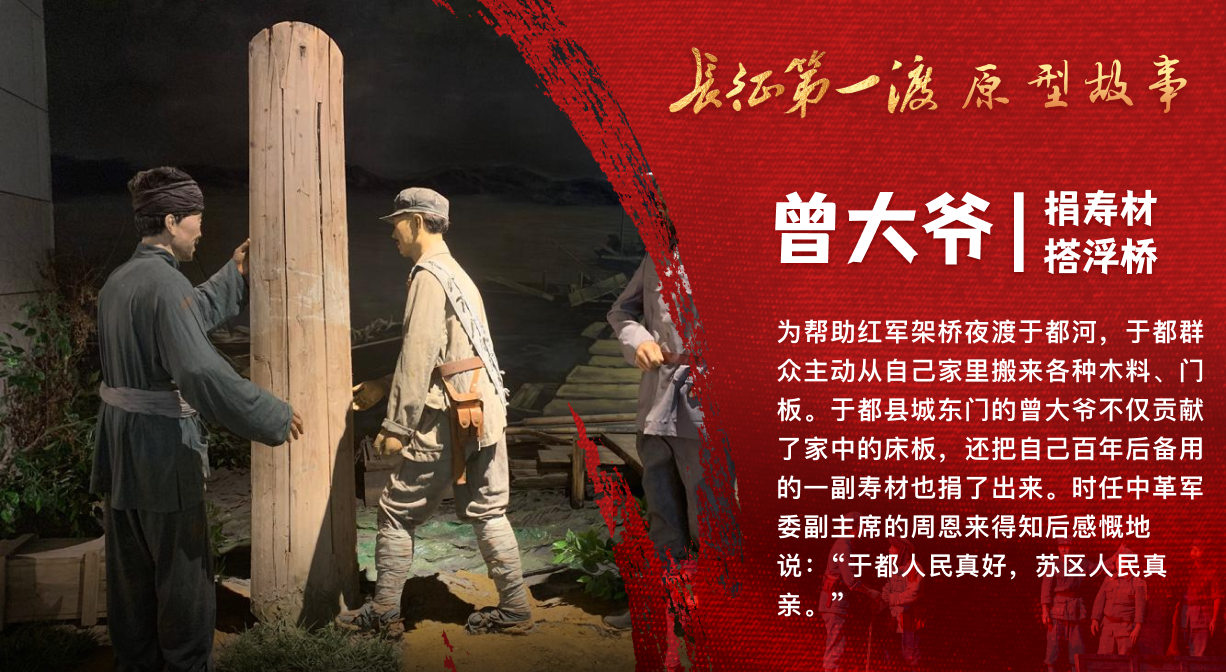

曾大爷捐寿材搭浮桥

在江西于都中央红军长征出发地纪念馆陈列室里,展示着当年中央红军被迫进行战略转移——长征,夜渡于都河用来架设浮桥的门板和渡船。

1934年10月,为了让中央红军顺利过于都河,需要架设多座浮桥,但在当时经费极端困难的情况下,单靠政府无法解决,得知这一消息后的于都百姓积极响应。其中,一位年逾古稀的曾大爷,不仅将家里的门板、床板都扛去架桥,更是决定献出自己的棺木。儿媳虽然担忧,但最终还是同意了。于是,曾大爷将棺木送到架桥工地,此事被周恩来知道后,他感慨地说:“于都人民真好,苏区人民真亲。”

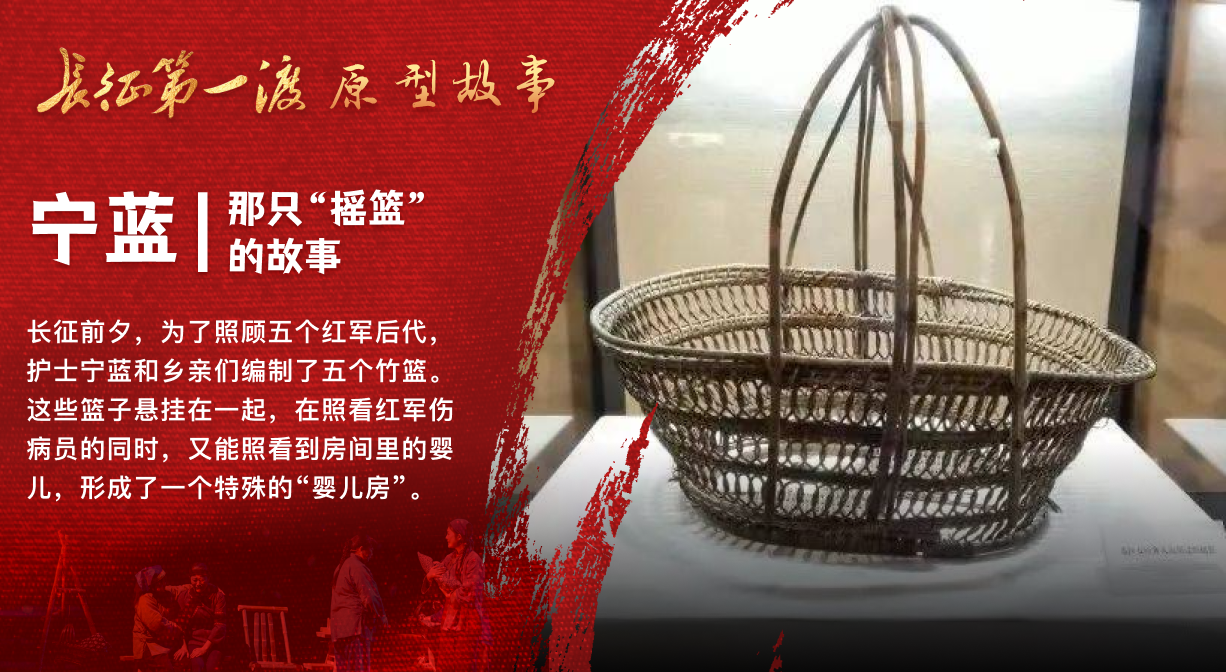

那只“摇篮”的故事

在赣州于都中央红军长征出发纪念馆里,悬挂着一只摇篮,它记载着红军医务人员宁蓝和她的同事们为了照顾婴儿而付出的艰辛努力。

1934年的一天,红军的后方医院送来五个只有几个月大的婴儿,他们的父母在前线指挥作战或已经牺牲。在医护人员不够的情况下,护士二组组长宁蓝毫不犹豫地接下了照顾婴儿的任务。在一次与村里老人刘阿婆的交谈中,宁蓝发现刘阿婆家中的篮子能在照顾婴儿的同时又不影响干活,于是赶忙请教,几天后刘阿婆便送来了篮子。当婴儿哭泣时,护士们会轻轻摇晃篮子,让他们安静下来。随着红军部队的转移,摇篮和摇篮里的孩子曾先后辗转到了于都县的银坑、宽田等地。但是,无论环境多么艰难,宁蓝和她的同事们始终坚守职责,尽心尽力地照顾好每一个婴儿。

八子参军

杨荣显是江西瑞金下肖区七堡乡的普通农民,家中共有8个儿子及他的妻子。苏维埃政权建立后,杨荣显一家分得土地,八个孩子娶上妻子,过上了好日子。

1931年11月,临时中央政府在叶坪成立后的第二天,杨荣显将老大和老二送去参军,然而不到三个月,两兄弟就牺牲了。1932年12月,杨荣显又将6个儿子全部送去参军,但其中3个孩子因年龄太小只能带回家。结果参军的3个儿子又全部血染沙场。1933年9月至1934年10月间,杨荣显将剩下的3个儿子送上前线,红军干部恳请杨荣显留下一个儿子照顾家庭,可是他坚决不同意。1934年深秋,杨荣显老人在弥留之际呼唤着8个儿子的乳名,但他儿子已全部牺牲在战场上。

收留安置12名红军伤员

“老表呀,留下一个吧,家里没有儿子就当个儿子,没有女婿就招为女婿,实在不行,就当个长工使。”在伤员安置大会上,红军首长正号召乡亲们收留红军伤员。

看着伤员们,刘发娣想到了她战死的红军丈夫,于是一口气认领了12名伤员回家,为了安全,她和家人趁着夜色,将他们转移安置在了地窖里。然而,危险并没有远离,刘发娣一边机智应对敌人问话,一边让儿子去地窖将水和红薯扔给受伤的红军,告诉他们千万藏好,别出声。就这样,在刘发娣和家人的精心照料下,12名红军伤员在痊愈后都陆续离开归队。

于都河畔的军民鱼水情

1934年10月,按照战略转移计划,中央红军86000余人分别于8个渡口渡过于都河,踏上漫漫长征路。

“十月里来秋风凉,中央红军远征忙。黑夜渡过于都河,古陡新日打胜仗。”这首镌刻在赣州于都长征第一渡口纪念碑上的诗描述的就是当年红军夜渡于都河开始长征的情景。据时任前卫部队红一军团2师4团政委杨成武回忆,“出发时,乡亲们有的把煮熟的鸡蛋塞到我们手里,有的把一把把炒熟的豆子放到我们口袋里。”杨成武住过的房东大娘还将烤好的两个白薯送给他,这位60多岁的大娘三个儿子都当了红军,其中两个牺牲了,她拉着杨成武的手说:“好好打,大娘等你们回来。”乡亲们的爱与牵挂,永远烙印在了红军心中。

妈妈的马灯

江西于都窑前村有一位母亲钟招子,她有10个儿子,其中8个当了红军。1934年秋天,他们同时从于都出发参加长征,只留下两个年幼的弟弟与母亲相依为命。

离别时,钟招子一一叮嘱:“一定要打胜仗,妈等你们回来。”儿子们走后,每当夜幕降临,她就坐到老屋门前,点起一盏马灯。因为流了太多泪水,钟招子把眼睛哭瞎了,但她依然每天点亮马灯,她说:“我眼睛看不见了,但马灯不能灭,要让儿子看清楚回家的路。”后来,她和两个儿子一起,修了一座坟。在等待了26年之后,1960年钟招子带着遗憾离开了人世,离开时,她留下一句话:“把我埋在儿子的身边。”

榕树下的守望

1934年10月,江西于都城肖家屋内,刘淑芬正在油灯下纳鞋,丈夫肖文董匆匆回家,捡了几件衣服,告诉她红军即将开始长征,他要随大部队走了。

河岸边,马灯和火把将于都河照得如同白昼。肖文董拉着妻子的手来到榕树下,说:“回去吧,不用送了。”刘淑芬挺着微微隆起的肚子将一枚银耳环放在丈夫手中,说:“把它带上,就当我在你身边。”就这样肖文董攥着耳环离开了。次年,刘淑芬不幸流产,她来到榕树下失声痛哭,从那时起,每年秋天她都会在榕树下点燃香烛,祈祷丈夫早日归来。十五年后,日盼夜盼的刘淑芬等来的却是烈士家属光荣牌。从此,她一生未嫁,把整个身心投入到社会里,左邻右舍都亲切地唤她“老姆婆”。

请输入验证码